| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 |

- 대만고궁박물관특별전

- 대만고궁박물관투어

- 고궁박물관특별전

- 대만고궁박물관후기

- 이지타이완

- 갭이어

- 대만고궁박물관해설

- 고궁박물관투어

- 고궁박물관오디오가이드

- 대만고궁박물원

- 대만고궁박물관

- 대만고궁박물관한국어해설

- 용배경기

- 고궁박물관도슨트

- 고궁박물관한국어해설

- 대미불언

- 도자기스푼

- 대만자유여행

- 중국단오절

- 정윤재도슨트

- 카발란위스키

- 대만

- 갭사파리

- 대만국보

- 대만여행

- 대만고궁투어

- 도자기수저

- 대만고궁박물관도슨트추천

- 취옥배추

- 도순투

- Today

- Total

이지타이완 매거진, 이매진

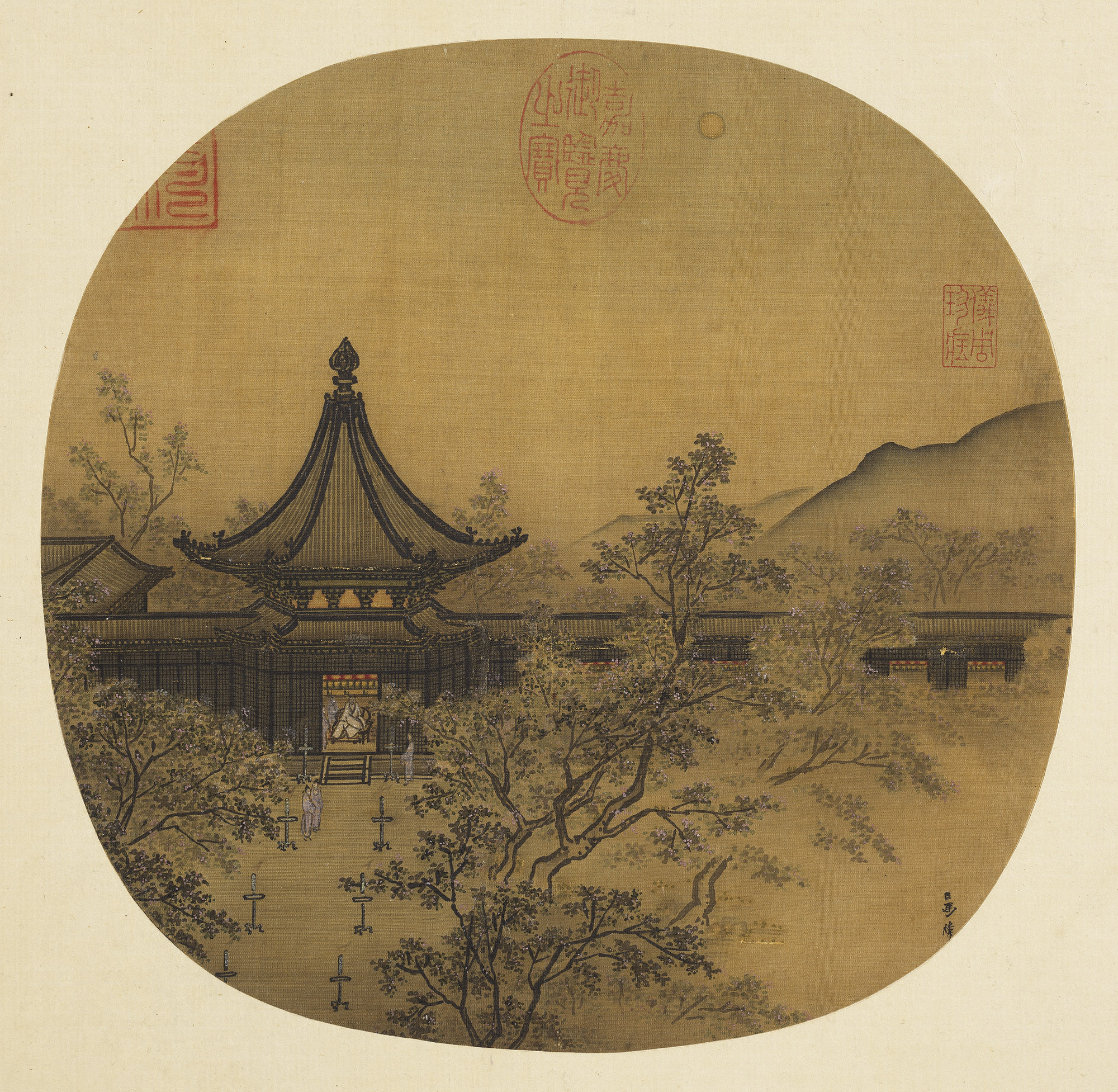

[대만국보집중조명] 궁정화가 마린의 '병촉야유秉燭夜遊', 초를 밝혀 밤중에 노닐다 본문

짜쟌- 안녕하세요! 대만국립고궁박물원의 친절한 해설사, 도순투 제이미입니다. 오늘은 지난 6월 29일에 선보인 국보특별전 소식을 들고 왔어요. 시작할까요?

작품 제목 : 병촉야유秉燭夜遊

작가 : 송宋 마린馬麟

전시실 : 대만국립고궁박물원 북부본원 208호 전시실

전시기간 : 2024/6/29-9/22

본 전시의 주제, '국보'란 무엇일까?

먼저, 전시의 주제인 '국보취초 國寶聚焦'라는 말부터 살펴보겠습니다. 208호 전시실에서는 고궁박물원이 소장한 유물 중에서 '국보'만을 전시하는 방인데요. 국보란 무엇일까요? 여러분이 익히 들어 알고 계시는 그 취옥배추?

땡!!!

한 가지 충격적인 사실은, 그 유명한 '취옥배추'는 대만국립고궁박물원의 '3대 보물'이 아니라는 겁니다. 이건 나중에 다른 글에서 다시 알려드리도록 하겠습니다. 후후.

대만 문화부 <문화재산보호법>에 따르면 박물관의 소장품 중에서는 3가지 분류표가 붙은 유물들이 있습니다. '국보, 중요유물, 일반유물'인데요, 아래 분류표를 한 번 보시죠.

2024년 6월 30일 기준, 대만(중화민국)이 소장하고 있는 유물의 총 개수는 69만 8,857점이며, 그중에서 '국보國寶'는 단 276점이고, '중요유물重要古物‘은 787점, '일반유물一般古物'은 35점입니다. 전체 유물에서 약 1,100여 점만 그나마 '라벨'이 붙어있고, 나머지 대다수의 유물은 국보도, 중요유물도, 일반유물도 아닌 '찐 일반유물'에 불과하다는 건데요.

특히 이 '국보'급 유물은 전체 소장품의 약 0.039%에 불과합니다. 이 귀한 국보 중에서만 선별해 한 작품씩 집중적으로 선보이고 있는 전시실이 바로 208호 전시실이에요. 작품제목 하단에 있는 두 글자, '견본絹本‘은 비단에 그린 그림이라는 뜻이구요.

작품의 화가, '송마린'이 누군데?

송마린, 왠지 한국사람의 이름 같아서 찾아보니 tvN의 드라마 '내일 그대와'의 여주인공 이름이랑 똑같잖아요? 신민아 씨가 미모도 출중하고 연기도 해야 하고 그림까지 그리려면 너무 힘들겠지요?

송마린은 송宋朝 나라의 '마린馬麟‘이라는 사람인데요, 송나라에서 그림으로 유명한 마 씨 집안사람입니다. 송대에 가장 이름을 떨친 화가 가문은 산서 하중(河中) 지방의 마 씨 가문이었는데, 북송 말기의 마분馬賁을 시작으로 마원馬遠, 마공현馬公顯, 마린馬麟으로 이어지는 5대가 모두 궁정화가로 일했어요. 궁정화가는 어떤 사람들이었을까요?

궁정화가, 그들은 누구인가?

궁정화가는 말 그대로, 왕과 왕족이 기거하는 궁정에 소속 돼 생계비와 작품활동에 필요한 재원을 지급받으며 권력자들이 원하는 그림을 그려주는 일을 생업으로 하던 화가들인데요. 우리가 회화의 위계位階를 크게 역사화, 인물화, 정물화, 풍경화, 풍속화로 나누는데 잘 들여다보면 '귀족층의 세상'과 '일반 시민'들로 대상이 나뉘어져 있다는 걸 알 수가 있죠. 아무래도 동양화보다는 서양화에 조금 더 친숙할 테니, 18세기 유럽의 대표적인 궁정화가인 루벤스의 작품을 보시죠.

서양의 역사화는 종교적 내용이나 귀족의 성공담 따위를 가시적으로 표현한 형식이며, 인물화는 왕이나 귀족들의 초상을 가리키는데요. 정물화도 종교적 신앙의 내용을 은유하는 동시에 상징적 도식이어야 했으며, 풍경화는 저평가 받았고 특히 일반 서민의 생활상을 다룬 풍속화는 비천한 것으로 여겨졌어요.

송나라 궁정화가로 취직하는 방법

대부분의 사람들이 농업이나 상공업에 종사하던 때에, 그림을 그리는 재능을 타고난 사람들은 고민이 많았을 것 같습니다. 집안 대대로 그림 그리는 관직을 차지해 먹고살만한 환경이었다면 이야기가 다르겠지만, 그런 경우가 아니라면 그림이 밥을 먹여주지는 않으니, 작품활동을 편하게 할 수 있는 궁정화가가 되는 것이 당시 화가들의 큰 꿈이었겠죠. 물론, 화폭에 재현할 수 있는 주제는 자유롭지 못했지만요.

회화사繪畫史를 보면 중국의 각 시대별로 어떤 방법으로 궁정화가를 선발했는지에 대한 기록이 나오는데, 이 중 송나라의 궁중화가 선발 방법은 꽤나 흥미롭습니다. 궁정의 시험 집행관이 옛 시古詩를 한 소절 제시하면, 응시자들이 나름대로 그 시를 해석한 뒤, 상상력을 발휘하여 활자로 제시된 시를 시각적인 그림으로 옮겨놓는 것이 시험과목이었다고 합니다. 마치 지금의 사생대회를 보는 것 같죠? 평가기준은 '제목에 부합하도록 그렸을 것', 그리고 '탁월한 구상, 상투적이지 않은 표현'이 중요했다고 해요.

이렇게 공식적인 대회를 통해 되는 경우도 있고, '윗선의 아는 분'을 통해 추천으로 들어가는 경우이거나, 집안 대대로 화가라 자연스레 궁정화가가 되거나, 심지어는 황제가 지방 출장을 갈 때 본인이 그린 대작을 황제에게 바쳐 소위 '스카웃'되는 경우도 있었다고 합니다. 지금과 시대는 다르지만 '공채'와 '특채'가 존재했었던 것이죠.

궁정화가에 주어지던 당근과 채찍

궁정화가가 그림을 잘그리고, 그림 실력도 발전하고, '근태'도 좋으면 수여되는 것이 있었는데, 바로 금전, 물질, 특별휴가 입니다. 건륭 원년(1736년) 궁정화가인 당대와 낭세녕, 그리고 낭세녕의 제자인 왕유학이 그림을 훌륭하게 그렸다고 하여 황제가 당대와 낭세녕에게는 각각 인삼 2근과 비단 2필을, 왕유학에게는 관용 단자 2필을 하사하였다는 기록이 나옵니다. 또한 건륭제가 아끼던 김정표라는 화가가 있었는데, 건륭 28년(1763년) 김정표의 부친인 김홍이 병환으로 세상을 뜨자 황제는 특별히 그에게 남방의 고향으로 돌아가 상을 치르도록 허락했다고 합니다. 심지어 '유급 휴가'로 말이죠!

다만 화가 중 불성실한 자한테는 면직이나 감봉의 벌도 내려졌습니다. 한 궁정화가가 어명에 따라 '대열도大閱圖'를 그렸는데, 제작과정에서의 부주의로 깃발의 위치를 잘못 그리는 사태가 발생했고, 이른 은폐하려던 것이 발각되어 건륭제는 매우 분노하며 해당 화가의 봉급지급을 중단할 것을 명하고 면직을 명했다고 합니다. 그를 관리하던 중간 관료의 봉급도 절반으로 삭감됐다고 하네요. 다행히 사형만큼은 아니었고, 징계를 받았던 화가 중에서 황후나 고관대작의 아낌을 받았던 화가 중에서는 면책받아 복직하는 사례도 있었다고 합니다.

'병촉야유'라는 제목의 의미와 어원

이제 다시 작품 얘기로 돌아가 볼까요? '병촉야유秉燭夜遊'를 직역하면, 秉 잡을 병 燭 촛불 촉 夜 밤 야 遊 놀 유. 촛대를 잡고 밤에 놀다라는 뜻입니다. 고궁박물원의 공식 한글 번역으로는 '촛불을 들고 밤에 노닐다'라고 나와있네요. 저는 이 제목을 '초를 밝혀 밤중에 노닐다'로 의역해봤어요.

동양화를 보면 그림만 있는 회화繪畫작품과 글과 그림이 함께 있는 서화書畫작품이 있는데요. 위에서 서술했던 것처럼, 궁정화가의 시험과목에는 시구詩句를 해석해서 그림을 그려야 했기 때문에 시의詩意를 아는 것이 기본 소양이었고, 우리가 시인으로 알고 있는 사람도 그림도 같이 그렸기에 사실 현대적인 의미로 시인과 화가를 명확히 구분 짓기는 어렵습니다.

특히나 송대에는 유명한 시인의 시를 연상할 수 있도록 그림을 그려 왕에게 바쳤는데, 이번 '병촉야유' 또한 그런 작품 중에 하나이기 때문에 작가 마린이 이 그림을 그릴 때 바탕으로 삼았던 시가 어떤 작품인지를 알 필요가 있습니다. 바로 세간에 '소동파'라는 이름으로 더욱 익숙한 '소식蘇軾‘이 지은 '해당화'라는 작품을 보고 그린 건데요. 어떤 작품인지 볼까요?

병촉야유의 영감이 된 시時 (1),소식의 해당화

東風嫋嫋泛崇光 , 한들한들 봄바람에 아름다운 봄 빛 일렁이고

香霧空濛月轉廊。 향기로운 안개 끊이지 않고 달은 회랑을 돌아서네.

只恐夜深花睡去, 밤 깊어지면 꽃 잠들어 떨어질까 두려워

故燒高燭照紅妝。 촛불을 높이 밝혀 해당화를 비춰보네.

-(宋)蘇軾〈海棠〉 송 소식의 해당화

한가로운 봄날 밤의 꽃을 보며 할 법한 흔한 감상처럼 보이지만, 소식은 이 시로 인해서 유배 생활을 했는데요. 문인이면서, 학자이면서, 시인이며, 그림도 그릴 줄 알고, 정치인이기도 했던 소식이란 인물은 정적이 워낙 많아(본인을 정계에 진출하게 해 준 인물은 '구당'소속인데, 정작 본인은 그 반대판인 '신당'의 정책방향을 지지했기 때문에 어느 한쪽에도 서지 못한 채 공격을 받음), 위의 시 내용이 황제와 그 당시의 집권세력을 모함했다는 누명을 썼던 것인데요.

문학 작품에서 '밤' 이라는 소재는 시련과 역경을 의미하기도 하는 바, 마치 현재 집권세력을 어둠에 묘사하고 촛불을 들어 어두움에 대적한다는 것은 그에 대한 반란을 암시하는 것으로 비칠 수 있기 때문에 이런 이유로 반대파의 공격을 받았죠.

병촉야유의 영감이 된 시時 (2), 생년불만백

생년불만백(生年不滿百) 살아도 백년을 다 채우지 못하면서

상회천세우(常懷千歲憂) 어찌 늘 천년 후의 일까지 근심하는가?

주단고야장(晝短苦夜長) 낮은 짧고 밤이 길어 괴로우면

하불병촉유(何不秉燭遊) 어찌 촛불 밝혀 즐기지 않는가?

위악당급시(爲樂當及時) 인생을 즐김에도 때가 있는데

하능대래자(何能待來茲) 어찌 내년(來年)을 기다릴 것인가?

우자애석비(愚者愛惜費) 우자(愚者)는 돈을 애지중지 아끼지만

단위후세치(但爲後世嗤) 그 또한 세상의 웃음거리 아닌가?

선인왕자교(仙人王子喬) 선인왕자 교(喬)는 불사장생(不死長生) 했다지만

난가여등기(難可與等期) 그와 같이 하기는 어려운 일 아닌가?

(東漢) 《古詩十九首》之〈生年不滿百〉

(동한시대, 작자미상), 백 년도 못살면서 천년(千秊) 근심을 안고 사는 인생

마린이 살았던 시대적 배경

그럼 병촉야유라는 그림도 어떤 정치적인 의도가 숨겨진 거야?

소식과 마린의 생몰연도와, 어느 시대에 살았던 사람인지를 함께 살펴보겠습니다.

| 소식蘇軾 | 1037~1101 |

| 북송北宋시대 | 960-1127 |

| 마린馬麟 | 1180-1256 |

| 남송南宋시대 | 1127-1276 |

송나라는 한족 정권이 세운 나라로 알려졌는데요, 여진족의 금나라가 남쪽으로 영토를 확장하면서 송나라는 수도를 북쪽 개봉開封에서 남쪽의 임안臨安(지금의 항주杭州)으로 옮기며 남송시대가 열립니다. 그러니까 소식의 말년에는 여진족과 한족의 영토쟁탈전이 일어나던 때였구요.

남송시대에 태어난 마린은 나라가 만주족의 원나라에 의해 자신이 속해있던 나라 정권이 무너지는 걸 목격한 사람입니다. 결국 소식과 마린은 같은 송대 인물이기는 하지만, 북송과 남송, 서로 다른 시대적 상황에서 살았던 두 인물인데요. 소식이 살았던 때는 수도를 천도하며 국가로서의 명맥은 유지했지만, 마린은 지배계층이 다른 민족으로 바뀌는 격변하는 국제정세 속에서 살았던 인물입니다.

그래서 병촉야유라는 작품의 배경인 '밤'의 캄캄한 시간 설정과, 어찌할 수 없는 어둠을 작게나마 비추는 '촛불'이라는 소재가 당시의 어지러웠던 현실을 반영한다고 볼 수 있겠습니다. 기울어가는 국운을 작은 촛불하나로 밝히고 싶었던 걸까요? 그런데 이런 심산으로 그림을 그렸다 한들, 대놓고 말할 수는 없습니다.(목숨은 하나니까요.)

예술가의 힘은 상징체계를 통해 속 뜻을 꽁꽁 숨길 수 있다는 건데요. 표면적으로 봤을 때 마린은 충분히 '빠져나갈 구멍'이 있던 겁니다. "난 100년 전에 유명했던 시를 그림으로 옮겨 놓은 것 뿐이야! 달빛아래에서 촛불에 비친 해당화의 아름다움을 표현했을 뿐, 다른 불순한 의도는 없어!" 이렇게 말이죠.

병촉야유의 감상 포인트

그래서 이 그림의 주요 감상 포인트는요! (드디어..!) 아래의 감상포인트는 국립고궁박물원의 공식홈페이지에 소개된 내용입니다.

<눈여겨볼 점 1 : 달빛>

: 소식의 시에서, '달은 회랑을 돌아서네' 이 구절을 묘사했어요.

<눈여겨 볼 점 2 : 신하 마린> 궁정화가의 숙명, 겸손한 서명

:우측 하단에 ‘신하臣 마린馬麟'이라고 소심하게 적어뒀어요.

<눈여겨볼 점 3 : 건축 양식>

: 남송 시대 황실 건축의 특징, 육각형의 겹처마를 모아 올린 지붕, 처마 끝 나란히 줄 서 있는 동물상. 섬세한 마린의 관찰력이 돋보이는 대목이에요.

<눈여겨볼 점 4 : 촛대 개수>

: 그때 당시 양초는 매우 값이 비쌌던 물건이라고 합니다. 당시 문헌에 따르면 양초 하나 가격이 400문이었는데, 쌀 한 말(7kg)의 가격이 100문이었다고 하니 초 하나 가격이 쌀 30kg에 육박하는 비용이었고 촛대가 8개나 되니 이건 황실에서나 가능한 사치라고 할 수 있겠습니다.

도순투 제이미의 해석

사실 이번 글을 쓰기 시작하면서 208호 전시실에 소개된 작품 하나 소개하면 되니까 2시간 정도면 글을 완성하겠지, 하다가 쉬는 날 온종일 엉덩이 붙이고 앉아 자료조사하고, 사유하고, 글로 옮기고 있습니다. 역시 한 나라의 국보를 설명해 낸다는 건 쉬운 일이 아닌데요, 그럼에도 이런 노력을 통해 한 분이라도 더 박물관의 전시품에 한 발 더 가까이 다가갈 수 있다면 그게 바로 보람이겠죠 :)

병촉야유는 위와같이 시대적 배경을 통해 거시적으로 해석할 수도 있겠지만요. 마린이라는 개인을 통해 미시적으로 해석해본다면 어떨까, 하는 마음으로 마린의 다른 작품을 살펴보겠습니다.

화가 마린은 워낙에 섬세한 사람이었는데요. 특히 고궁박물원 북부본원이 전시한 적이 있는 마린의 다른 작품 '암향소영'이라는 그림을 보면 달을 직접적으로 나타내지 않고 매화에 투영된 그림자가 바닥에 비친 모습으로서 달빛의 존재를 묘사했는데요. 꽃잎과 꽃받침의 그늘진 정도를 다르게 묘사할 정도로 아주 관찰력과 표현력이 풍부했던 사람입니다.

아버지 마원만큼은 주목받지 못했던 마린, 집안이 대대로 화가 집안이라 그림 그리는 것이 본인의 타고난 숙명이라 여겼을 한 남자가 깜깜해진 저녁이 되면 밤하늘을 보면서 어떤 마음이 들었을까, 예술가로서의 재능은 있으나 궁정화가로서의 숙명으로 인해 받을 수밖에 없었던 제약이 캄캄한 어둠처럼 느껴지지는 않았을까, 그 어둠을 밝히는 환한 달빛은 마린 본인이 의지할 수 있는 유일한 빛이 아니었을까, 하는 생각을 해보며 글을 마무리하겠습니다.

마지막으로 원작을 고화질로 올려드릴 테니, 해석은 잠시 접어두시고, 감상을 충분히 해보세요. 달빛 아래에서 향긋한 꽃향기가 봄바람에 실려오는 정원 마당에서 편하게 정자에 앉아 살랑이는 촛불을 내려다보며 차 한잔을 즐기는 상황이라고 가정해보면서요. 저는 이 그림을 감상할 때 <Fly me to the moon>과 <Dacing cheek to cheek>을 들었는데, 꽤 잘 어울렸습니다.

대만국립고궁박물원 해설 전문 여행사, 이지타이완

정윤재 도슨트 작성.

'고궁박물관 전시소식' 카테고리의 다른 글

| [9월 특별전 예고] 공주 납시었소! 청清 문헌 속 공주들 이야기로 보는 여성사女性史 (0) | 2024.08.19 |

|---|---|

| 청清 궁정의 움직이는 화원 :: 대만 고궁박물관 서화書畫 특별전 (0) | 2024.08.12 |

| 흙으로 빚어낸 마법 :: 신석기에서 송원명청으로 이어지는 토기 특별전 '단니환화 摶泥幻化' (0) | 2024.06.26 |

| 한 치의 작은 공간 안에 마음을 담다 :: 전각 예술 특별전 (0) | 2024.06.05 |

| 음력 5월 5일은 '빌런'의 달? 대만 중국의 단오절 풍습을 다룬 특별전 :: 단양시절(端陽時節) (1) | 2024.06.03 |